|

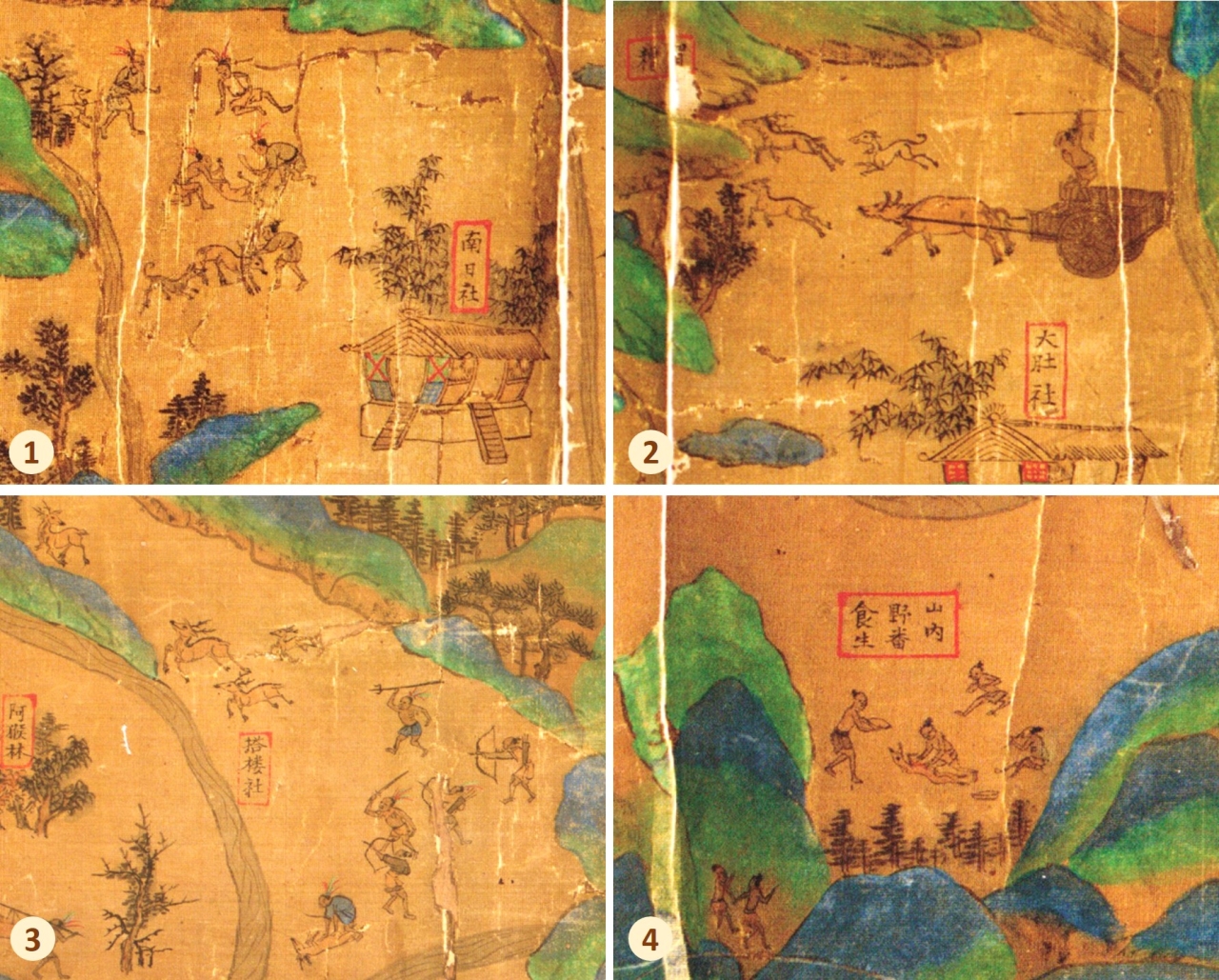

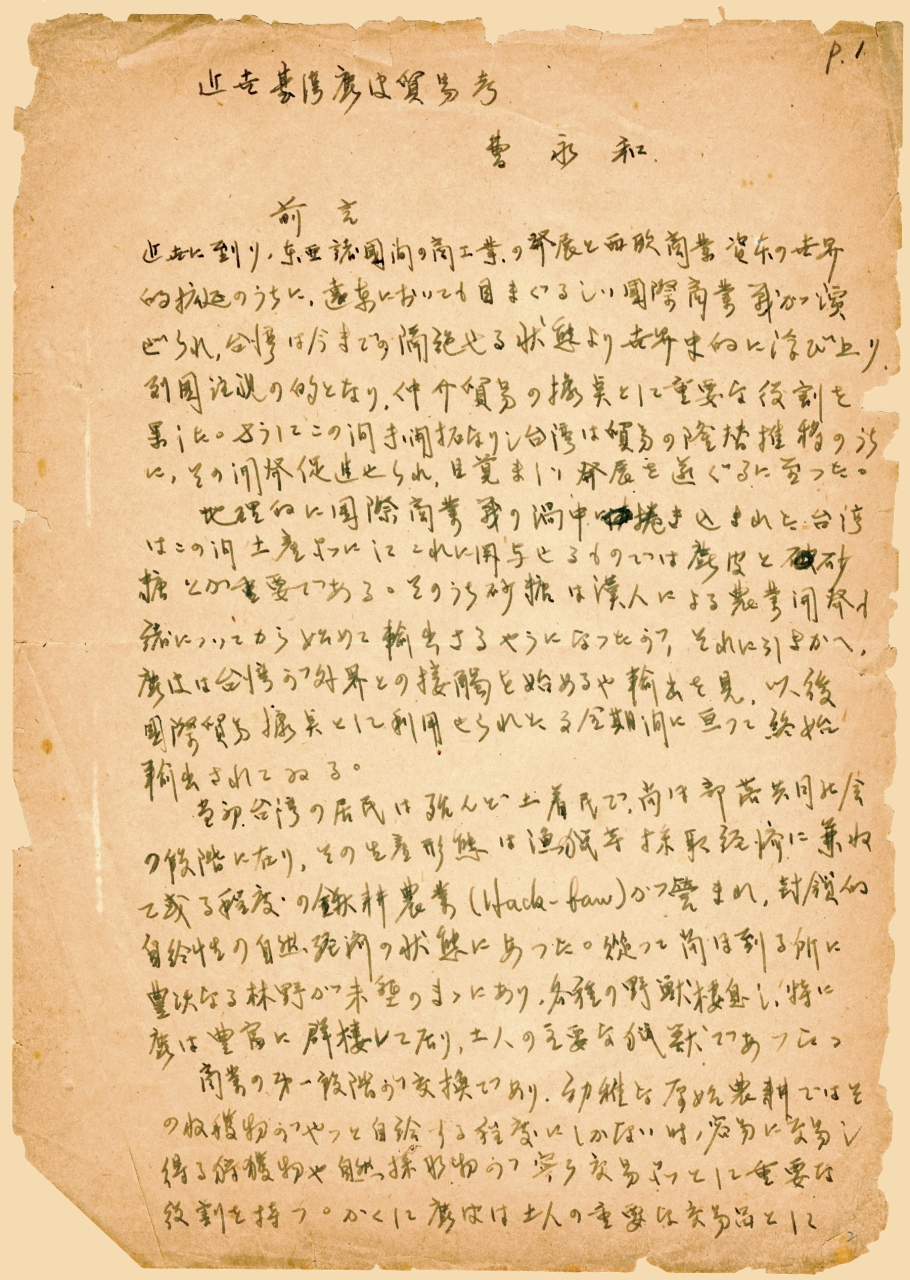

本子題聚焦於鹿皮、蔗糖、愛玉子,從清代人文風俗圖像,窺見早期鹿皮取得與交易情況;甘蔗自荷治時期引進栽種後,清領時的糖廍與日治時的新式糖廠,不斷演進的技術,使糖業成為臺灣南部的重要產業;透過舊藏報紙紀錄與官方檔案,挖掘日治時期所發現的臺灣特有品種——愛玉子。 一、鹿皮早自17世紀以來,臺灣鹿皮已是各方勢力爭奪的重要貿易品項;原住民族捕鹿的場景,也常被畫入清代的民情風俗圖繪中。 如〈臺灣地里圖〉,除呈現清領初期的行政區劃與軍事布防,亦詳繪人文地理及聚落等。圖中包含諸多原住民社群的捕鹿方式,如:大甲溪北岸,南日社旁的圍獵鹿群;大肚溪北岸,大肚社旁的乘車追鹿;屏東搭樓社,在山中以弓箭獵鹿;後山(東部)山林內,生食鹿肉等。 中研院院士曹永和(1920-2014),1951年在其戰後第一篇長篇臺灣史學術論文──〈近世臺灣鹿皮貿易考〉中,亦探討17世紀臺灣鹿皮貿易,如何影響島內的拓墾開發,以及當時東亞海上貿易的複雜關係。

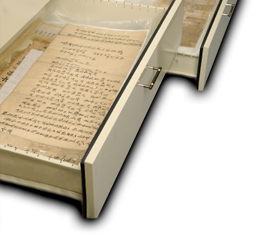

圖23 〈近世臺灣鹿皮貿易考〉手稿,1951年

資料來源:〈曹永和〈近世臺灣鹿皮貿易考〉手稿〉,中研院臺史所檔案館數位典藏。

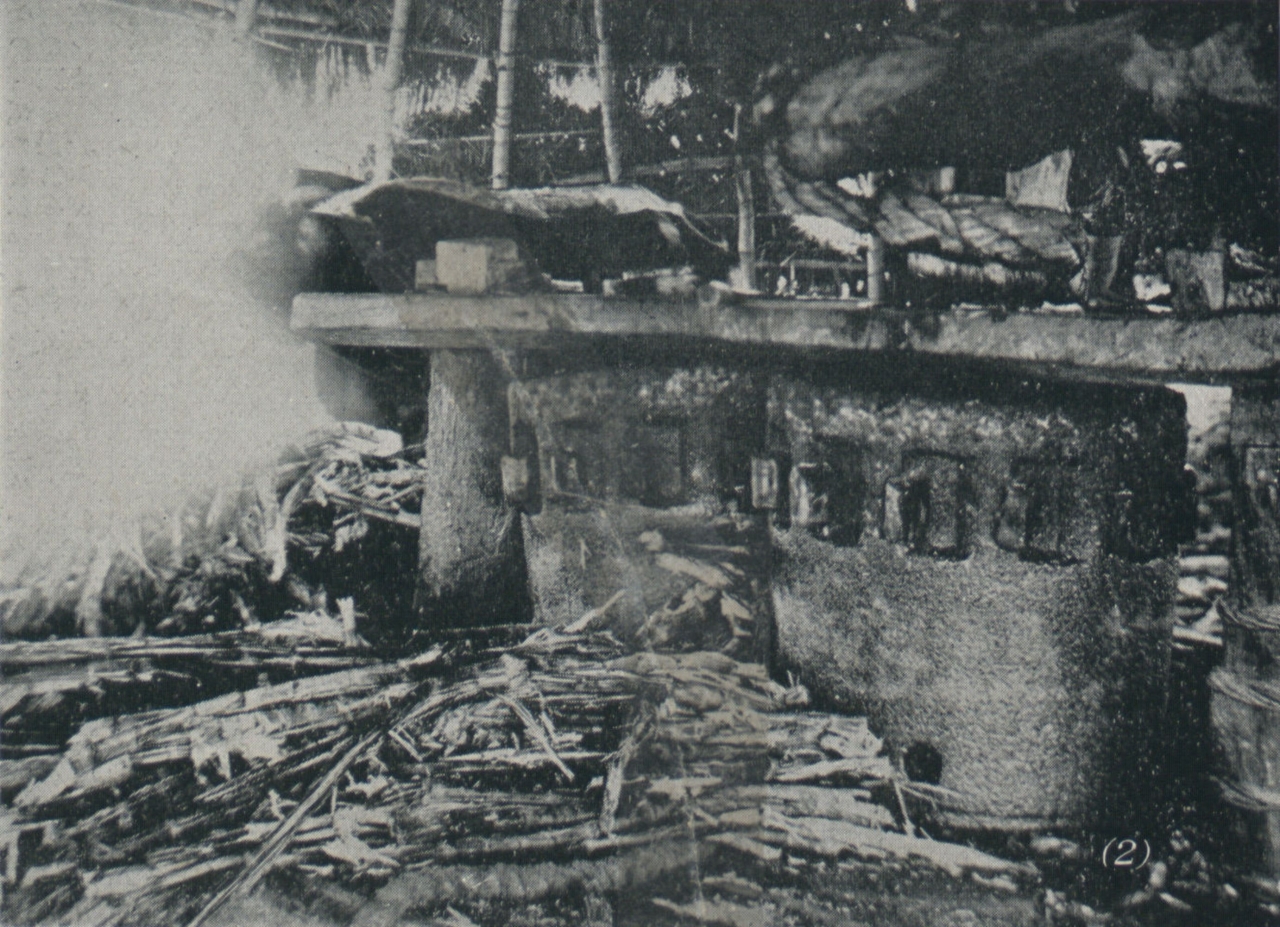

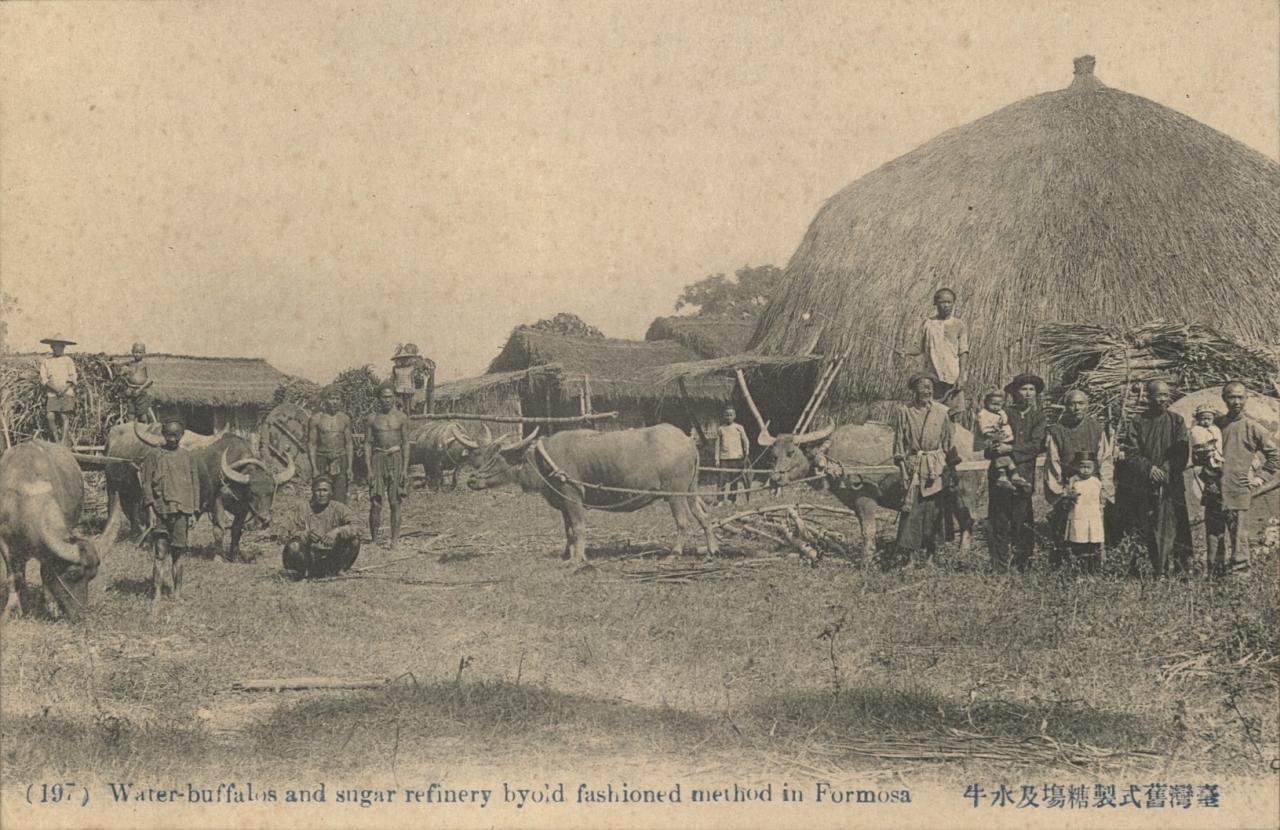

二、蔗糖甘蔗於荷蘭時期引進臺灣栽種,歷經清領的糖廍製糖到日治的糖廠加工,蔗糖演變為臺灣重要外銷產業。糖廍通常設在蔗園附近,由棚屋及熬糖屋構成。棚屋以竹、稻草等搭建,外觀猶如圓錐形的草寮,由水牛拖動蔗車榨汁,蔗汁再送到熬糖屋,火工煮製。由下方組圖,依序可見舊式糖廍外觀、蔗車、熬糖屋。

圖24 臺灣舊式製糖塲及水牛明信片,日治時期

資料來源:〈臺灣舊式製糖塲及水牛明信片〉,《莊永明文書》,中研院臺史所檔案館典藏。

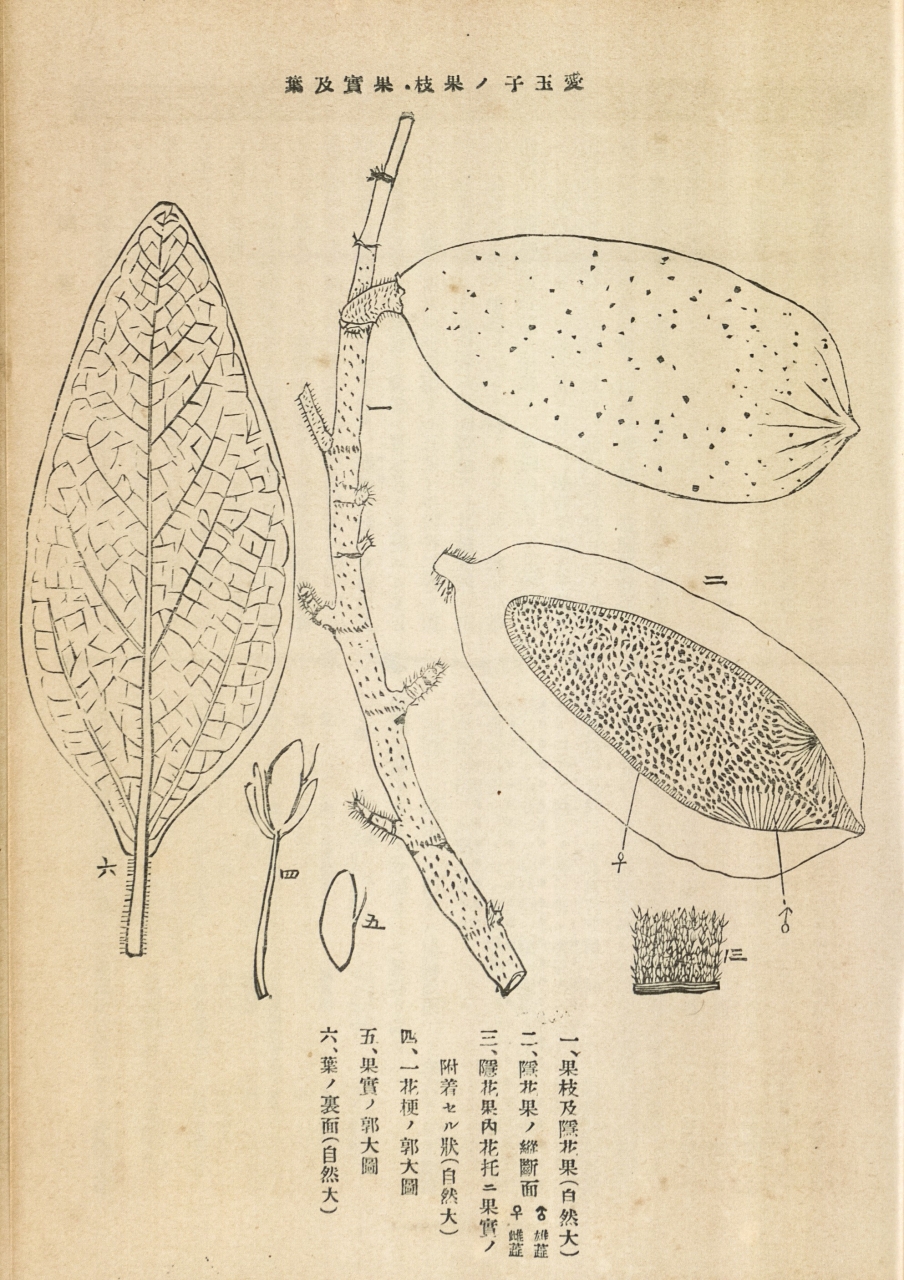

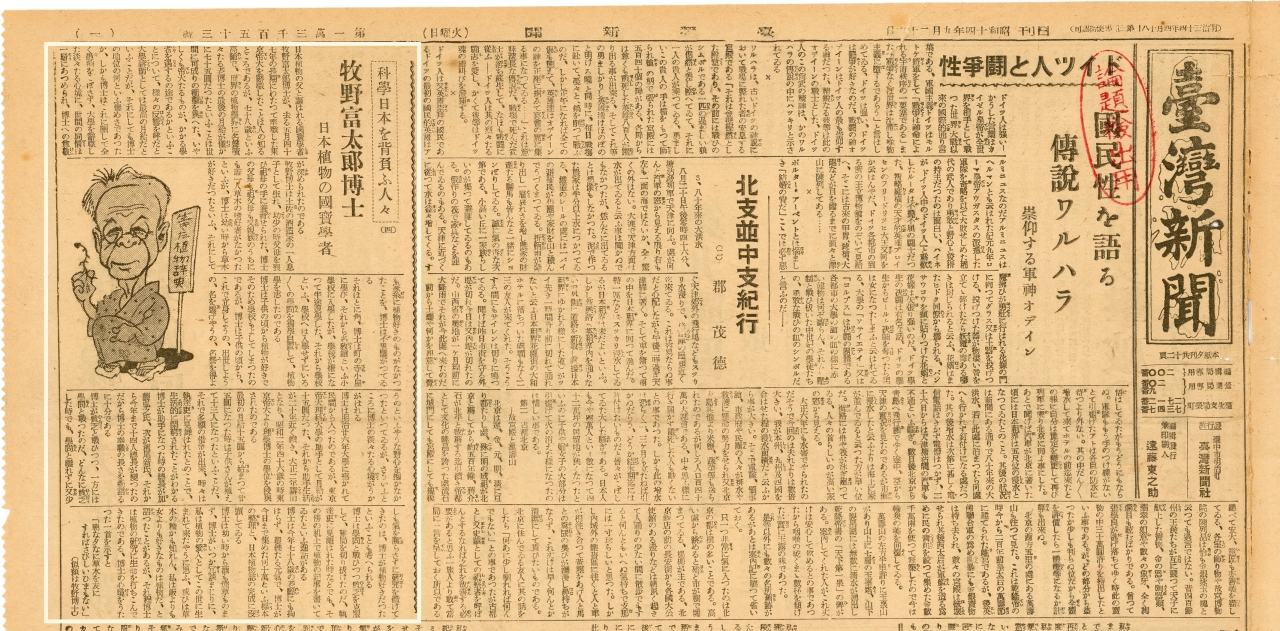

三、愛玉子歷史發現:愛玉子是日本植物學之父牧野富太郎(Makino Tomitarō,1862-1957)在臺灣發現的原生種。日治初期,牧野曾參與東京帝國大學的臺灣學術探險隊來臺調查;1904年,他將從嘉義梅山取得的愛玉子,發表於《日本植物學雜誌》,命新種學名為「Ficus awkeotsang Makino」(榕屬 愛玉子 牧野)。1939年,中部地方報《臺灣新聞》亦有牧野富太郎博士相關報導。

圖28 《臺灣新聞》牧野富太郎報導,1939年

資料來源:〈臺灣新聞第13153號(1939-09-26)〉,《臺灣新聞社報刊史料》(T1139),中研院臺史所檔案館數位典藏。

實體果實:愛玉子是雌雄異株的隱花果蔓藤植物,分別長出雌果、雄果,它的小花隱藏於果實內的花軸中,經由體積如螞蟻般的愛玉小蜂穿梭於雌、雄果間,達成授粉。雌果中的雌花經授粉後而長成的細小果實,即為愛玉原料(愛玉籽)。 |

|