組織・凝聚改革的力量

|

第一次世界大戰後,自由、平等、民族自決等思潮不斷衝擊當代青年,在日本東京留學的臺灣學生深感故鄉「被殖民」的諸多問題,決定發起組織,凝聚改革力量。1920年1月,「新民會」正式成立,由林獻堂、蔡惠如擔任正副會長,其名稱取自《禮記》大學篇「作新民」之意,亦呼應梁啟超「新民說」之思想,以「專為研究臺灣所有應予革新之事項,以圖謀文化向上」為中心任務,力求政治改革及文化啟蒙。會員一方面嘗試組織化地推展社會政治運動,同時透過發行刊物與自辦報紙啟迪民眾思想,凝聚社會共識,試圖以臺灣民族之立場發聲,爭取臺灣人的政治社會地位之改善。 新民會作為先鋒,掀起一股改革浪潮,各個政治社會運動團體相繼成立,包括臺灣文化協會、臺灣農民組合、臺灣民眾黨、臺灣地方自治聯盟等,組織的成員多有重疊,雖然路線激緩與運作方式不同,但改革的力量如星火燎原一般,吸引有志者投入響應,為臺灣人帶來希望。  圖1 1925年文化協會講演團留影於新竹臺灣民報批發處

1921年臺灣文化協會創立,透過辦報、演講、戲劇、開辦夏季學校等活動展開文化啟蒙運動。本件為1925年文協至新竹舉辦演講,團員合影於新竹臺灣民報批發處。中坐者由右至左為林呈祿、林獻堂、蔡惠如、楊肇嘉(綠點標示),皆為新民會重要成員。資料來源:〈臺灣議會設置請願運動相關照片〉(LJK_08_01_005000),《六然居典藏史料》(LJK)。

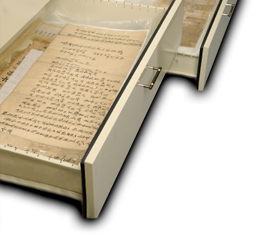

圖2 1925年黃旺成日記記載文協至新竹演講實況

《臺灣民報》記者黃旺成,於1925年6月7日日記記載文協赴新竹演講之實況,提及當日前往車站迎接講者之民眾約4、5百名,沿街爆竹聲響宛若迎神。會中林獻堂講「文化協會的使命」、蔡惠如講「迷信的打破」、蔡式穀講「社會裁判與法律」等,聽眾約有兩千人。資料來源:〈1925年黃旺成日記〉(T0765_02_01_12),《黃旺成與黃繼圖文書》(T0765)。

圖3 1927年新民會章程

1927年新民會章程內容闡明該會創立之目的,係考究關於臺灣所有應革新改善之事項,以圖文化之向上。而其具體辦法,係每月召開研究會,提出問題討論,或邀請學者演講,並於每年召開兩次總會,討論會務。資料來源:〈新民會章程〉(LJK_03_04_0060183),《六然居典藏史料》(LJK)。

圖4 1928年新民會概況

《新民會概況》記錄新民會之集會狀況、理事委員及全數會員名單,據此可知1928年會員人數島內外總計80餘名,辦公室暫設於東京武島町楊肇嘉之宅邸。該年的研究會討論議會請願運動、地方自治制度等議題,亦規劃發行臺灣地方自治摺頁,並集資設立新民會文庫。冊末特別寫到"臺灣的改革實在遼遠。我們要更加團結努力",表現時人對於革新之熱切期盼!資料來源:〈新民會概況(一)〉(LJK_03_04_0080185),《六然居典藏史料》(LJK)。

圖5 1928年新民會會員合影於東京武島町楊肇嘉宅

以在東京的臺灣留學生為主體成立之新民會,成員中不少均在日後的新民報社擔任重要職務,如照片中的林獻堂、林呈祿、楊肇嘉、呂靈石(前排右6-9),分別擔任為董事、編輯、顧問、報紙發行人等要職;葉榮鐘(後排左1)亦曾擔任東京支局長。資料來源:〈臺灣議會設置請願運動相關照片〉(LJK_08_01_005000),《六然居典藏史料》(LJK)。

|