讓言論走向公眾─從新民會到臺灣新民報

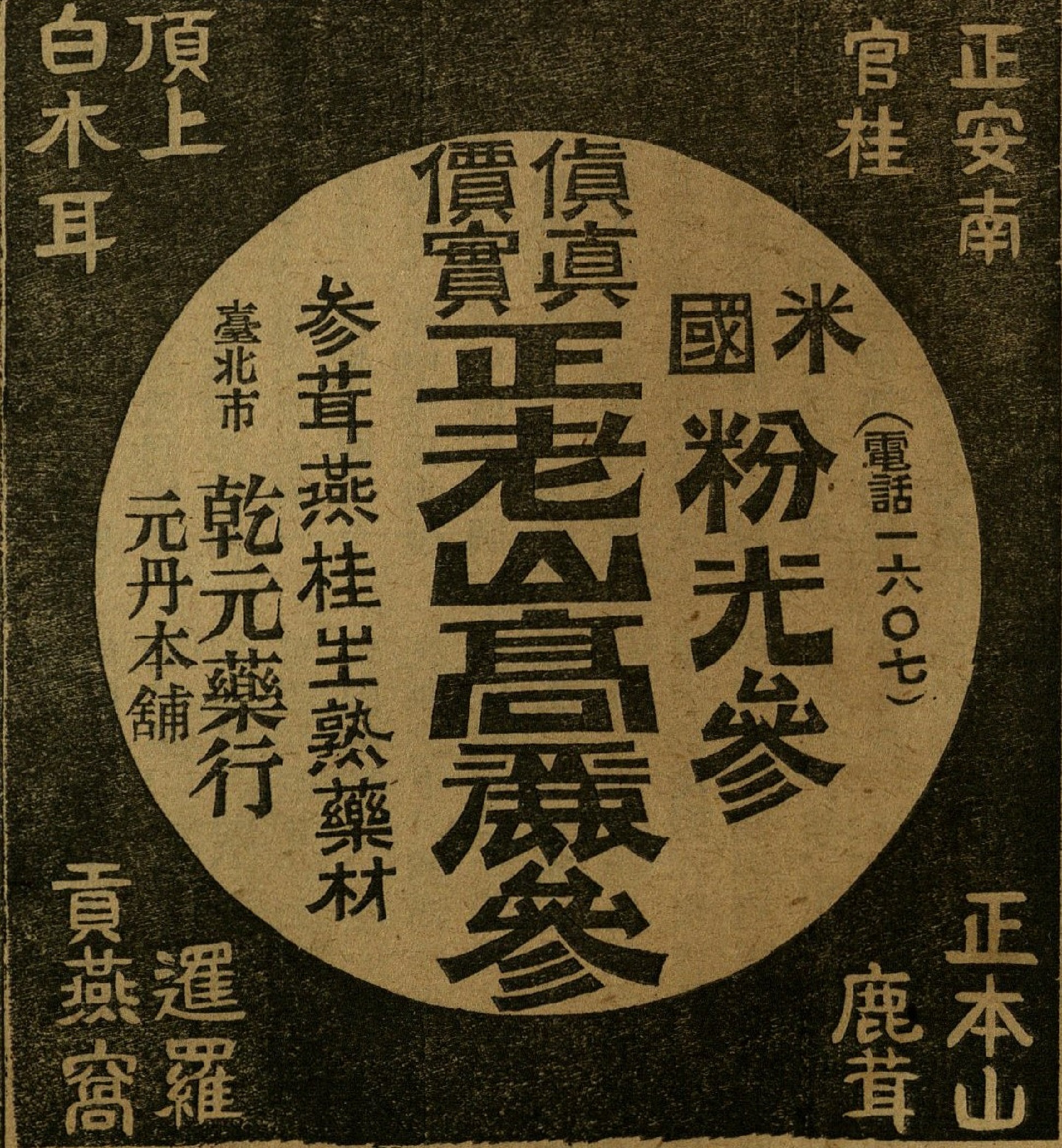

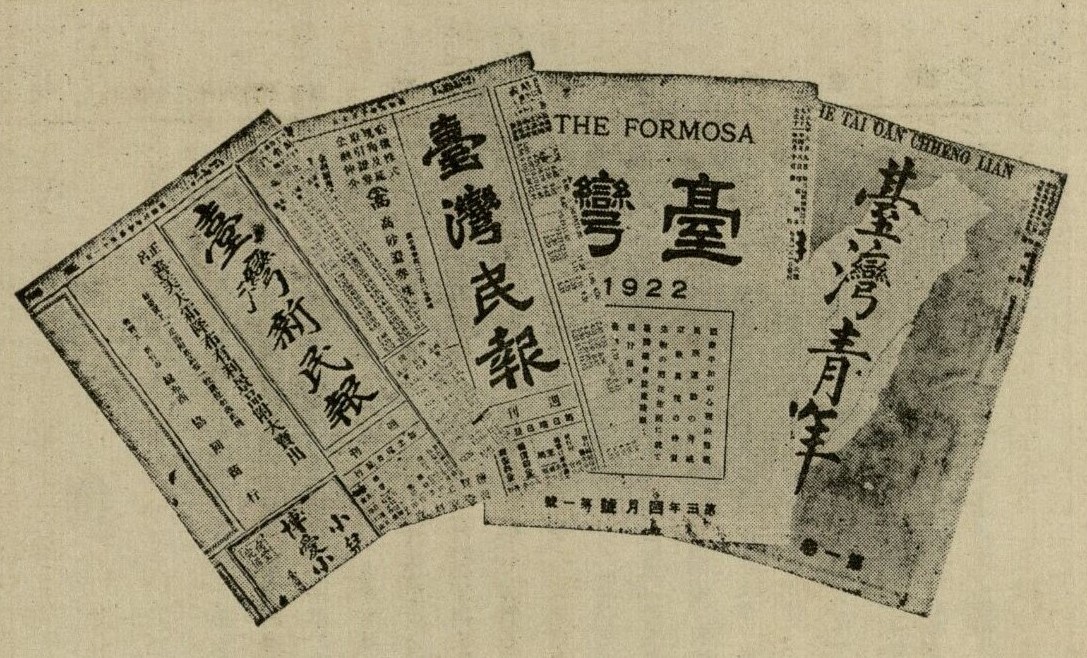

發佈日期 2021年10月29日 在科技進展日新月異的今日,網際網絡和社群媒體逐漸取代電視廣播,成為資訊來源的主流。人們只要透過手機,或是敲打鍵盤,就能輕易通往世界,獲得各方訊息。但在百年前沒有網路的傳統時代,臺灣人在日常生活中如何才能獲取最新消息?報紙可說是最重要的管道。 然而,日治時期的臺灣,言論受到官方嚴密掌控,多數報紙採取殖民者之視角,所登載之報導並非客觀中立,連帶侷限臺灣人的思想和眼界。1920年代,亟思改變與進步的一群臺灣留學生在東京組成「新民會」,力圖組織化地推展社會政治運動,為臺人籌組政治組織之先聲,爾後臺灣文化協會、臺灣農民組合、臺灣民眾黨、臺灣地方自治聯盟等相繼成立,並透過發行刊物與自辦報紙,爭取臺人政治地位與智識之改善。《臺灣民報》正在此一社會氛圍下誕生,後改名為《臺灣新民報》,是當時唯一由臺灣人自辦之日刊報紙,既為臺人之喉舌,辦報過程復歷經與殖民體制之折衝,堪稱與殖民者搏鬥之歷史縮影,反映臺人不屈不撓之民族精神。 2021年適逢臺灣文化協會成立一百周年,「啟蒙」是文協重要的使命,而「辦報」則是必要之途徑。本文回顧日治時期臺灣人何以辦報,又如何透過辦報,讓言論走向公眾,啟迪民眾思想,凝聚社會共識,提振民族士氣,立足臺灣,放眼世界。 |