|

撰文/臺史所檔案館館員 李依陵 ● 圖/臺史所檔案館

「女子無才便是德」清楚地揭示父權社會無意女性接受教育的態度。清代的女性僅能透過家庭、書房接受教育,學習「三從四德」與「男尊女卑」。1865年,西方傳教士先後於臺灣創辦兩所女子學校,首開女子教育之先,教育內容雖以訓練傳道人員為重心,但仍不脫教導女性成為「賢妻良母」。

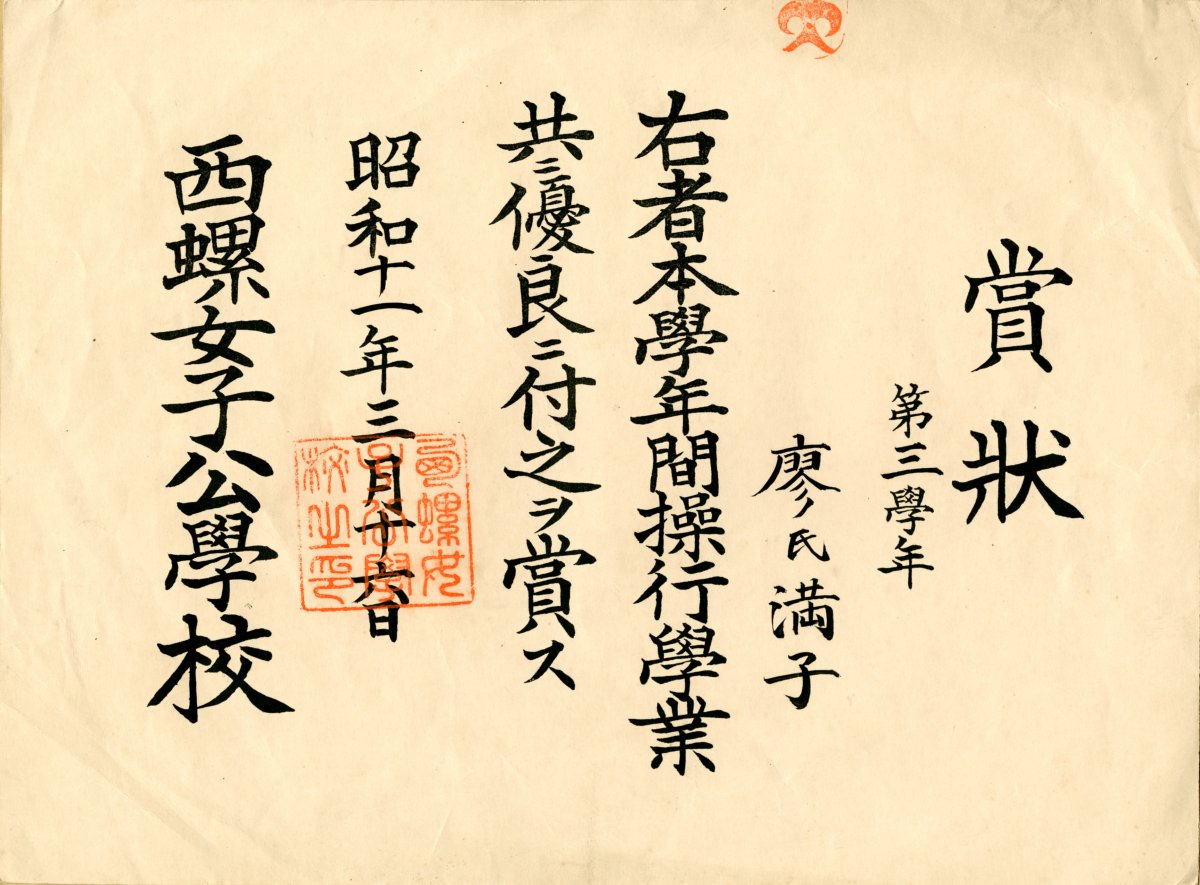

圖1:1936年西螺女子公學校廖滿子操行及學業優良獎狀(檔案來源:日治時期之賞狀、任命狀等文書,中研院臺史所檔案館數位典藏) 圖1:1936年西螺女子公學校廖滿子操行及學業優良獎狀(檔案來源:日治時期之賞狀、任命狀等文書,中研院臺史所檔案館數位典藏)

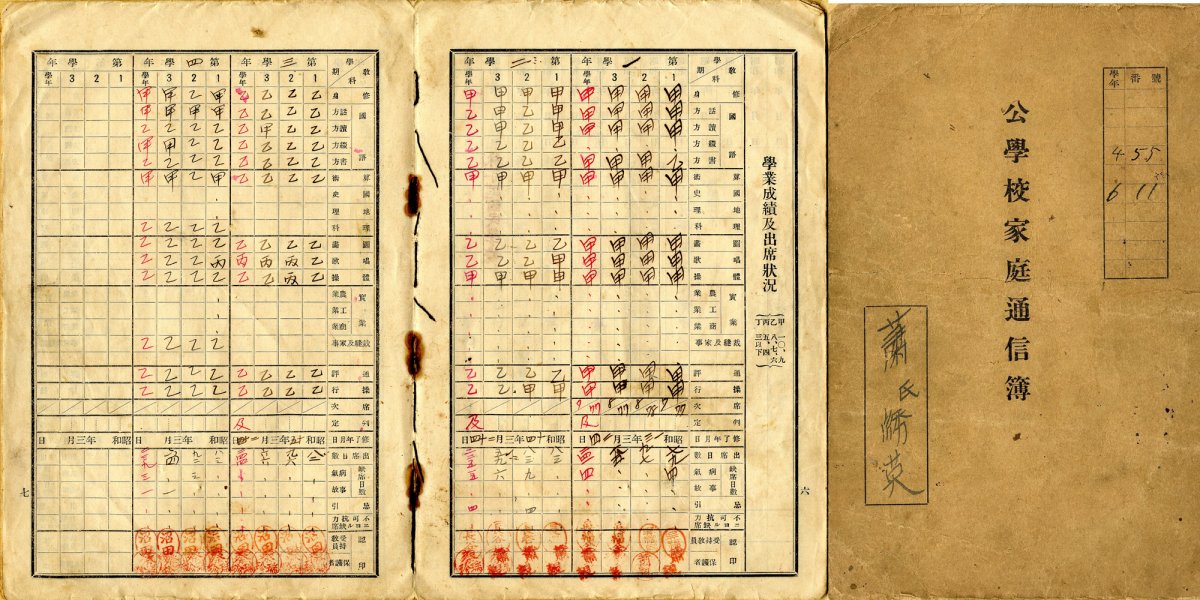

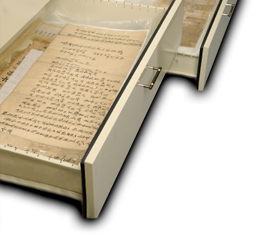

圖2:1938年至1943年蕭綉英公學校家庭通信簿,內容記載該生個人經歷、學業成績及出席狀況、身體狀況、聯絡人基本資訊、教員姓名、意見交流欄等。(檔案來源:嘉義民雄蕭綉英文書,中研院臺史所檔案館數位典藏) 圖2:1938年至1943年蕭綉英公學校家庭通信簿,內容記載該生個人經歷、學業成績及出席狀況、身體狀況、聯絡人基本資訊、教員姓名、意見交流欄等。(檔案來源:嘉義民雄蕭綉英文書,中研院臺史所檔案館數位典藏)

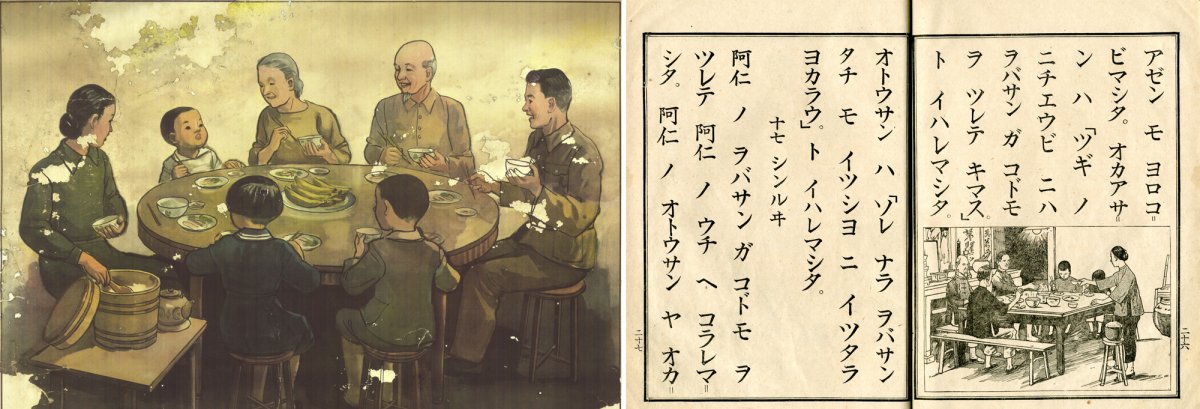

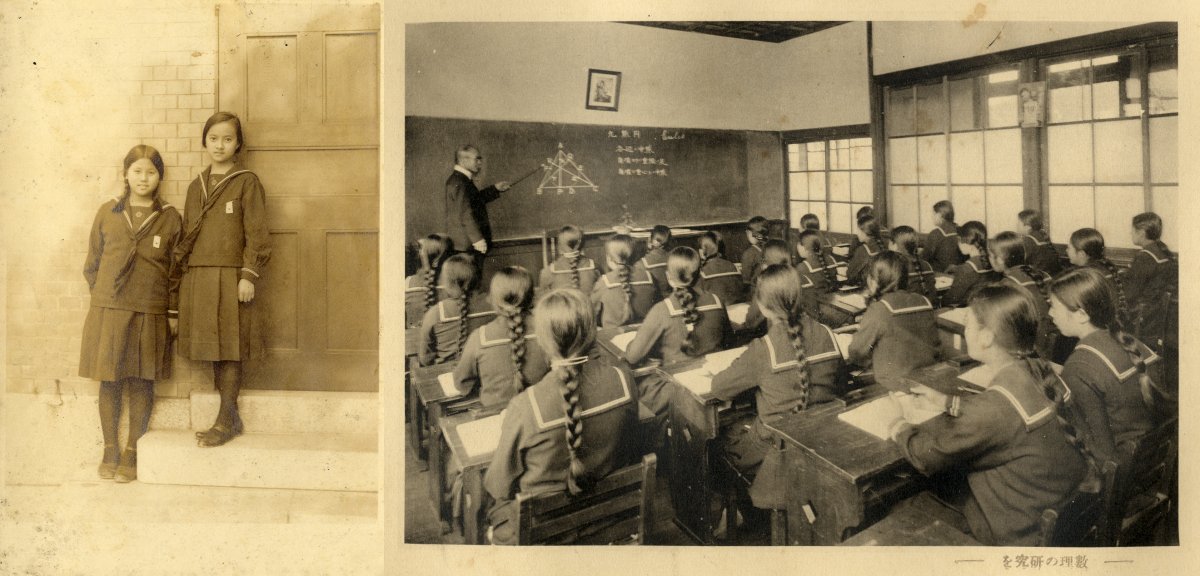

圖3:日治時期教科書中的女性形象。左為國語講習所修身掛圖,右為《公學校修身書(兒童用)》課本的插圖。兩者皆突顯女性於家中照顧翁姑、子女與丈夫的「良妻賢母」形象。(檔案來源:郭双富集藏(左)、公學校教科書(右),中研院臺史所檔案館數位典藏) 圖3:日治時期教科書中的女性形象。左為國語講習所修身掛圖,右為《公學校修身書(兒童用)》課本的插圖。兩者皆突顯女性於家中照顧翁姑、子女與丈夫的「良妻賢母」形象。(檔案來源:郭双富集藏(左)、公學校教科書(右),中研院臺史所檔案館數位典藏)隨著公學校女學生就學率提高,畢業後的升學需求也相對提升。1919年頒布「臺灣教育令」後,接連設立專收臺人女性的彰化及臺南兩所高等女學校,後又明定取消臺、日人的差別待遇,開放共學。於是各地紛紛增設中學校、高等女學校、師範學校女子部,以及農業、商業及家政教育等學校。然而,蓬勃發展的女子教育並未延伸至高等教育,許多家境良好並有志向學的女性,無法在臺灣本土獲得深造的機會,多負笈海外留學。(圖4)  圖4:高慈美(1914-2004,臺南人,醫師高再祝之女,戰後任臺灣師範大學音樂系教授,照片中紅心標示者)於1927年至1931年間至日本下關梅光女子學院就讀。左為留學期間與同學合影,右為1931年梅光女學院上數學課的情景。(檔案來源:臺北大安高慈美照片,中研院臺史所檔案館數位典藏) 圖4:高慈美(1914-2004,臺南人,醫師高再祝之女,戰後任臺灣師範大學音樂系教授,照片中紅心標示者)於1927年至1931年間至日本下關梅光女子學院就讀。左為留學期間與同學合影,右為1931年梅光女學院上數學課的情景。(檔案來源:臺北大安高慈美照片,中研院臺史所檔案館數位典藏)綜觀日治時期的女子教育發展,雖然能受教育的女性仍以出生於富裕家庭的中上階級為多;教育內容上,女性還是多被灌輸以家庭為主,輔佐男性為重的思想。但不可否認的是,女子教育的發展,不僅擴大女性的知識領域與生活空間,也成為女性走出家庭,進入職場的有力憑藉。另一方面,知識分子所傳入的重視女子教育、提倡男女平等、肯定職業婦女、鼓勵妻女參與公眾活動等新觀念,也漸漸影響至普羅社會,影響戰後女性地位的提升。 |

|