檔案館新開放文書:劉永楙文書

| 2020-09-17 發表 |

|

劉永楙(1910-2007),福建人,1934年畢業於上海交通大學土本工程學院。1936年獲洛克菲勒基金會(Rockefeller Foundation)獎學金赴美國哈佛大學研讀衛生工程,取得碩士學位。1938年返回中國協助防治霍亂,後兼任中國紅十字會救護總隊指導員。1945年被臺灣省公共工程局長費驊延攬至臺灣,參與戰後臺灣都市規劃與工程建設;在擔任建設廳副廳長任內,協助推動石門水庫、中興新村等多項建設。1957年應聯合國聘請擔任援外衛生工程顧問,先後在中東、非洲等地從事上、下水道與自來水系統發展;1970年自聯合國退休後定居美國。1972年返臺接任中華工程股份有限公司董事長,至1978年退休。 2014年5月,本批文書透過時任本所研究員劉士永的居中聯繫,由臺灣大學建築與城鄉研究所教授劉可強(劉永楙之子)提供入藏,是研究戰時與戰後公共工程、都市計劃及自來水系統等衛生工程領域的一手史料。文書主要分為3系列:

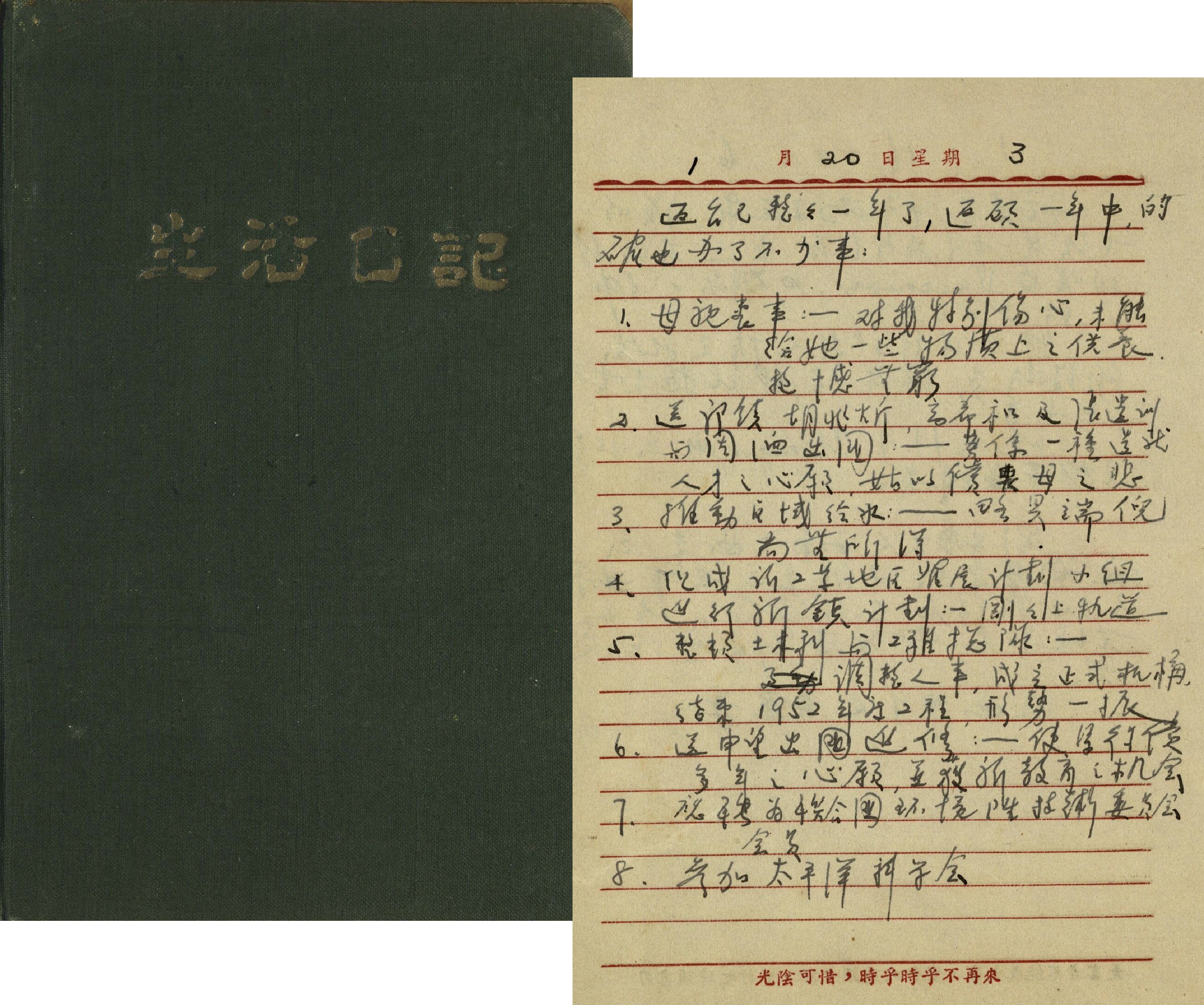

〈劉永楙文書〉已開放於臺灣史檔案資源系統,歡迎連線查詢與到館閱覽。  1954年劉永楙日記 (識別號T1016_01_02_002) 1月20日,劉永楙於日記中回顧1953年一整年的經歷,家務上包含對於母親過世有所遺憾 、送妻子出國進修;工作上包含協助人才出國進修、推動區域給水、促成新工業地區發展 計畫小組,以進行新鎮計畫、整頓土木與工程人事,並建立正式機構、應聘為聯合國環境 性技術委員會會員,以及參加太平洋科學會。 |