|

臺灣同鄕會成立大會上,留日學生的藝術表演大受好評,會議中眾人提議暑期返鄕舉辦音樂會,楊肇嘉率先表示贊同,並自願擔任總策劃。隨及網羅在同鄕會登台演出的高慈美、林澄沐、翁榮茂、林進生、江文也之外,還邀請到林秋錦、柯明珠和陳泗治等人,組成音樂演奏團,8位臺灣青年音樂家,皆正值青春年華,各有所長,包括聲樂、鋼琴、小提琴演奏等,由楊肇嘉擔任團長。 1934年8月返鄉籌備演出,楊肇嘉率團拜會臺灣新民報社爭取支援。此空前首度舉辦的音樂巡演之所以能夠成功,在臺灣創造話題且場場爆滿,臺灣新民報社的協辦是不可或缺的角色。《臺灣新民報》是日治時期唯一由臺灣人自行創辦的報紙,可回溯至1923年創刊的《臺灣民報》,歷經十年爭取,於1932年4月15日開始發行日刊報。

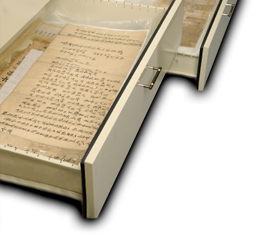

圖4:鄉土訪問演奏會成員於臺北新民報社留影

前排左起柯明珠、林秋錦、楊肇嘉、高慈美;後排左起林進生、蕭再興、翁榮茂、陳泗治、江文也、林澄沐。 資料來源:〈鄉土訪問演奏會於臺北新民報社(二)〉,《高慈美文書》,1934年,中研院臺史所檔案館數位典藏。

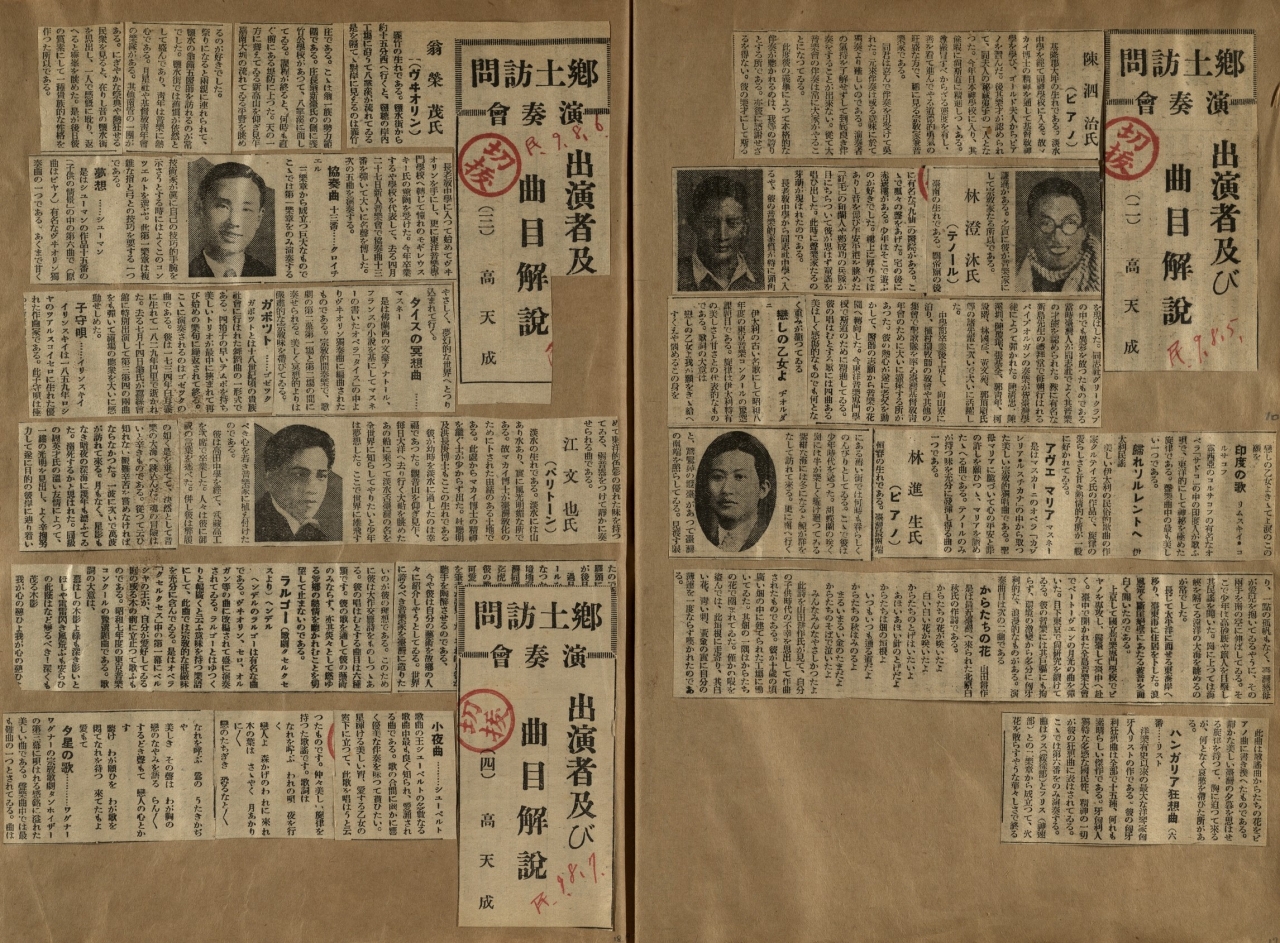

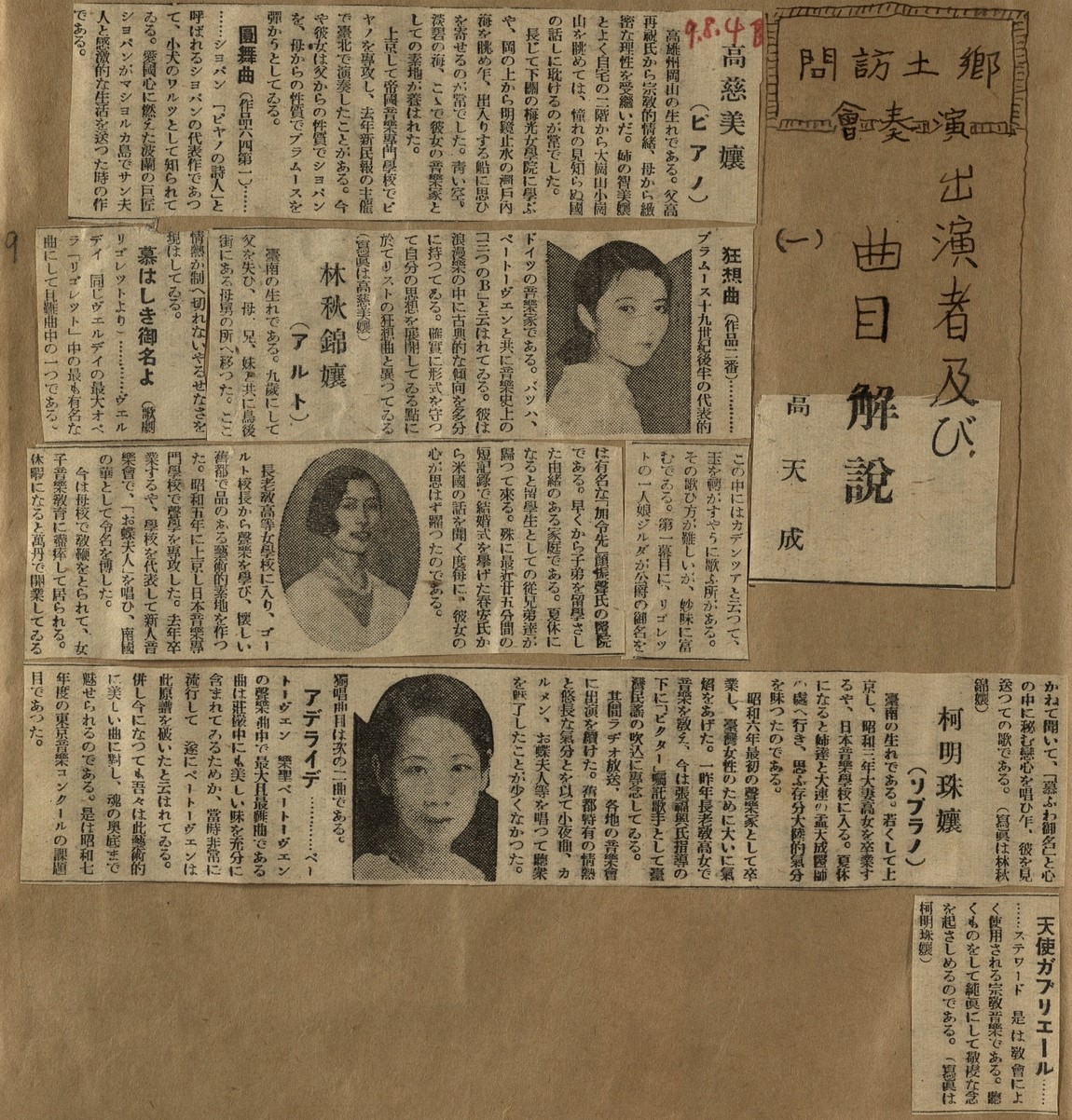

臺灣新民報社作為活動的協辦單位,在演奏會舉辦前即頻繁發布相關報導,並自1934年8月4日起連續四天的版面,大篇幅介紹8位演出者簡歷及其表演曲目。第一位是團員中年紀最輕是鋼琴家高慈美(1914-2004),出身高雄岡山基督教家庭,巡演當年20歲,正就讀東京帝國音樂專門學校。演奏曲目蕭邦的圓舞曲(作品第64號)和布拉姆斯的狂想曲(作品第2號)。 接著是兩位女聲樂家,女高音林秋錦(1909-2000),出身於臺南,1929年赴中野的日本音樂學校,專攻聲樂,巡演當年才剛學成歸國,於長榮中學擔任音樂教師,演唱烈焰燃燒和所戀慕的芳名,兩首出自義大利最偉大歌劇作家朱塞佩・威爾第作品中的歌曲。另一位是柯明珠(1911-2002),亦出身臺南,是第一位赴日本修習聲樂的臺灣人,甫從日本畢業返國,在臺南長老教中學教授音樂。獨唱貝多芬的阿德萊德和斯特沃德的天使加百列。 第四位是鋼琴家陳泗治(1911-1992),基隆人,淡水中學畢業,演出當年剛赴日本就讀日本神學校,學習作曲。演奏會擔任兩位女聲樂家二重唱的鋼琴伴奏。第五位是聲樂家林澄沐(1909-1961),臺南人,當時正就讀日本東洋音樂學校主修聲樂,接受正統音樂訓練。高音獻唱愛戀的姑娘啊、印度之歌、回到索倫托、聖母頌。第六位是鋼琴家林進生(1901-1960),出身臺灣最南端恆春,獨奏山田耕筰作曲枳橘之花和李斯特創作的匈牙利狂想曲。 第七位是小提琴家翁榮茂(19??-1942),出身嘉義義竹地方望族。就讀長老教中學後首次接觸小提琴,後進入東洋音樂專科學校。返鄕巡演當年才代表學校在新人音樂會演奏第十三號協奏曲,獲得極佳好評。在本次演奏會上,獨奏第十三號協奏曲、夢幻曲、泰伊思冥想曲、嘉禾舞曲和搖籃曲等著名西洋樂曲。。 最後登場是聲樂家兼作曲家江文也(1910-1983),出身淡水,童年仰望觀音山,夢想乘大船航向世界,年輕音樂家自小埋下飛向世界的雄心。後赴日本中野音樂學校進修,畢業後拜山田耕筰為師,學習作曲,1932年進入哥倫比亞唱片公司工作。演奏會時獻唱韓德爾的最緩板(是昭和七年度東京音樂比賽的預選曲)、小夜曲、夕星之歌等西洋樂曲,和其恩師作曲的青年之歌等日文歌曲,並為最後終曲四位聲樂家合唱的「再會!再會!」編曲。

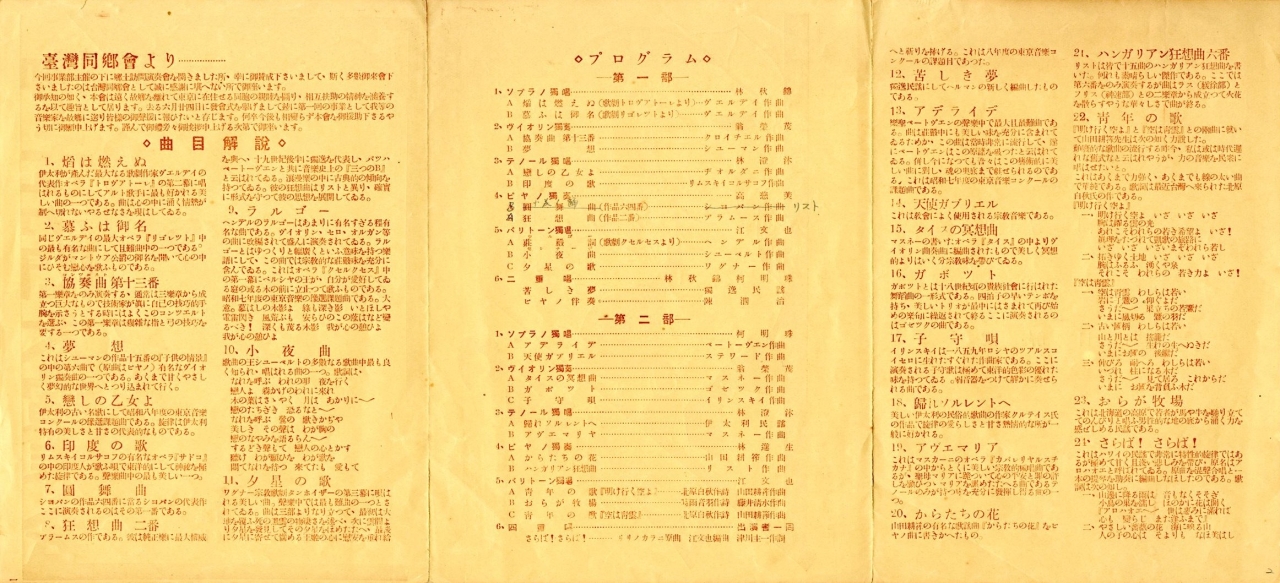

在新民報社協辦和支援下,印行〈鄉土訪問大演奏會節目單〉,先載明臺灣同鄉會舉辦首場演奏會的目的:「此次演出為本會首次活動,安排我們的音樂家回到故鄉表演,以報答各位之聲援。」接著是演出順序,依序解說各表演曲目。由節目單安排可知每場音樂會分為上、下兩場次,共演出25首樂曲。 |

|